Свою книжку о самом близком и любимом человеке — младшей дочери Даше — известный прозаик, по собственному признанию, писал не для себя, а «из себя»

Я помню этот май 22-го года. Мы готовились с Пряхиным отметить сразу два юбилея. Четвертого дня ему самому исполнялось 75. А на следующий, аккурат в наш старый профессиональный праздник, День советской печати, 90-летие собирался отпраздновать Жуховицкий. В итоге, решили совместить два праздника и отметить их у Леонида Ароныча.

Я помню этот май 22-го года. Мы готовились с Пряхиным отметить сразу два юбилея. Четвертого дня ему самому исполнялось 75. А на следующий, аккурат в наш старый профессиональный праздник, День советской печати, 90-летие собирался отпраздновать Жуховицкий. В итоге, решили совместить два праздника и отметить их у Леонида Ароныча.

Но что-то не заладилось с самого утра 4-го мая. «Ну куда я после своего юбилея попрусь!? — намекал Георгий Владимирович на свое заведомо нехорошее состояние после намечавшегося застолья (хотя, замечу в скобках, держать удар он умеет на зависть самым крепким мужикам):

— Давай уж на 7-е перенесем.

Но и 7-го нашлись отговорки. И на то были истинные причины, о которых Пряхин промолчал.

Поздравить отца «день в день», хотя с родными была оговорена иная дата, приехала самая младшая из четырех его дочерей — Дарья. Когда провожал дочку обратно в Москву, уловил со спины, по изменившейся походке, еще по каким-то, только ему, отцу, заметным признакам: что-то с Дашей не так.

«Что-то крепко, коварно тянуло тебя вниз, узенькая спина твоя скорбно сутулилась», — заметит отец спустя несколько месяцев. В смысле — напишет по выработавшейся привычке на листе бумаги. И безоговорочно вынесет себе приговор: «Как же я не понял тогда, в день своего злосчастного семидесятипятилетия, не проник, что вижу тебя живой в последний раз? Что прощаюсь с тобою — навеки».

Эти закавыченные мной фрагменты — из книги Георгия Пряхина, к названию которой — «Через бездну» — он добавил: Реквием.

На самом деле — это письма дочери. Самой младшей из четырех, ушедшей, увы, первой, всего на 42-м году жизни.

Еще не оправившись после смерти Дарьи (это случилось 15 мая 2022 года), отец писал эти письма с 3 августа по 26 сентября. Не писал, а скорее, наговаривал их бумаге, будто видел в белых листах самую свою кровинушку. Так наговаривают сокровенные тайны свои священнику.

И получилась исповедь про отцовскую любовь. Безбрежную. Крепкую. При жизни — до поры, до случая — таившуюся в глубине души. И вот теперь вырвавшуюся из нутра. Кричащую. Ревущую. Клокочущую. Любовь и одновременно — боль.

Вы скажете: все родители так любят. А я отвечу: нет, не все.

Во всяком случае Жора Пряхин, как меж собой мы, комсоправдинцы, всегда называли и продолжаем называть своего коллегу, любил дочек по-особому.

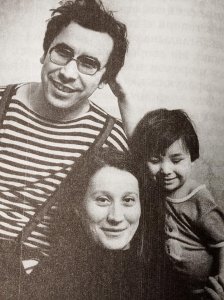

Я вообще удивляюсь, когда он успевал писать свои книги, они ведь тоже его дети. И как — совсем непонятно — он разрывался между ними?! Когда ни заглянешь к нему, где его ни встретишь, посреди разговора вдруг раздается звонок, и я по одному выражению пряхинского лица, да нет — по бархатному его голосу и тембру, по тому, как он прижимает трубку к уху, боясь пропустить хоть одно сказанное слово понимаю, кто именно повис сейчас на другом конце провода. Не конкретно Даша или Полина, Катя или Настя (перечислил сестер по ранжиру, по старшинству). Но точно: кто-то из них. Хотя теперь, после прочтения книги о Дарье, я могу предположить, что чаще всего висела на трубке именно она. Его незаменимая помощница.

Пряхин всем им помогал, и это тот редкий (и счастливый для отца) случай: не меньше, чем к маме, девочки липли к папе. Да и он сам слился с ними так, что был мапой, а не просто отцом, их нянькой и доктором, а уж про советчика — и не говорю.

С кем-то из них, несомненно, он возился больше, с кем-то — меньше, но знаю одно: Пряхин как глава семьи гордился своим девичьим царством в количестве аж пяти душ, включая, разумеется, и родившую принцесс маму.

Да, пережить собственного ребенка — тяжесть неимоверная. Пережить любимую дочечку, Дашулю, «мое солнышко», как Пряхин чуть не на каждой странице книги называет свою младшенькую, — ярмо вдвойне тяжелое. И — втройне невыносимое.

Может, потому ТАК любил отец самую маленькую, что на ее долю выпало, пожалуй, больше всего страданий. Переболела гепатитом, практически с того света вернулась из больницы после тяжелого ДТП, в котором оказалась пассажиркой. Несмотря ни на что, тянула, вытягивала, спасала мужа-предпринимателя, потерпевшего крах и разорение, и по этой причине сломавшегося до самой последней стадии.

А в те роковые майские дни у Даши трижды останавливалось сердце и столько же раз врачи запускали его вновь.

— Оно запустилось даже в четвертый раз, — скажет Пряхину доктор в реанимации. — Но…

«За что?!» — спрашивает себя теперь убитый горем отец.

Прекрасно образованный филолог (за плечами у Даши — Московский и Денверский университеты), она прекрасно знала английский с французским, не говоря уже о русском, которым, по признанию отца, академика Академии российской словесности, владела, как мушкетер шпагой, помогая папе превращать даже самую сырую авторскую рукопись в писательский шедевр.

Это тяжело переносить. Это вообще непереносимая, наверно, боль — как неизлечимая болезнь. Но отец даже в этой ситуации спешит успокоить наблюдающую за ним ОТТУДА дочь: «И все-таки живу, тускло оправдываясь тем, что чем дольше протяну, тем больше проживет, настоится, календулой, горькая память о тебе. И потому даже радуюсь боли, что закипает сейчас у меня в груди: пусть болит, пусть кипит. Чем дольше… тем лучше».

И еще один фрагмент из книги. Чтобы стало понятно, для чего нужна была ему, Пряхину-отцу, эта скорбная книга:

«… не для тебя пишу. И не для себя. Пишу скорее из себя, понимая, что это уже, пожалуй, последняя в моей жизни вещь. И самая серьезная, уже потому хотя бы, что кровоточащая».

Протягивая мне эту крохотную по размерам книгу, Пряхин сказал, отвернув взгляд в пол: «Подписывать не буду». И я его понимаю. Единственное, чего я не понимаю и решительно не хочу принимать: эта книжка не должна быть последней!

Леонид АРИХ