Я вырос с животными. И, забегая вперед, признаюсь, что мои взаимоотношения с ними далеко не всегда носили и носят идиллический характер. Во всяком случае я хорошо помню, как выглядит животная злоба.

Да и животный страх тоже — его не раз можно было рассмотреть в моих собственных глазах.

Летом я часто живал в более благополучном, чем наша засушливая Никола, пойменном, прикумском селе «Красный Октябрь» — знай наших! — у двоюродной бабушки, тоже с не менее выразительной, но теперь уже не политической, а литературной, писательской фамилией: Брихунцова. (Полученной, правда, от собственного батрака, к которому бабушка моя, в девичестве Руднева, вполне зажиточная красавица, перебежала, чуть ли не на следующий день или на следующую ночь, после законного замужества с вполне себе состоятельным односельчанином с куда более благочинной фамилией — любовь, как известно, зла, особенно первая и особенно незаконная).

Летом я часто живал в более благополучном, чем наша засушливая Никола, пойменном, прикумском селе «Красный Октябрь» — знай наших! — у двоюродной бабушки, тоже с не менее выразительной, но теперь уже не политической, а литературной, писательской фамилией: Брихунцова. (Полученной, правда, от собственного батрака, к которому бабушка моя, в девичестве Руднева, вполне зажиточная красавица, перебежала, чуть ли не на следующий день или на следующую ночь, после законного замужества с вполне себе состоятельным односельчанином с куда более благочинной фамилией — любовь, как известно, зла, особенно первая и особенно незаконная).

Своих детей и, соответственно, родных внуков у бабушки Марии, в отличие от Марии библейской, не было — не то батрак оказался бесплодным, не то, увы, она сама. И всю свою новую, позднюю материнскую, последнюю любовь бабуля обрушила на меня: пребывая в Красном, я даже чувствовал себя неловко перед теми, дальними, но родными-родными, оставшимися в бедной нашей Николе. Перед мамою и еще двоими младшими детишками: я жировал здесь в куда большем достатке и довольствие, почти что в холе, чем пробавлялись они там, на скудном, сухостойном подворье многодетной матери-одиночки в недавно еще ссыльном овечьем селении.

Мало того, что харчи у бабушки Мани, с ее изобильным, рясным, спускавшимся почти что к самой речке Куме садом-огородом да еще и с непревзойденным, нарасхват, дедом-плотником (это только в советской расхожей литературе батраки изображались непременно с вилами да косами — дед Брихунец не знал ни того, ни другого, рябые, мастеровитые руки у него были как у пианиста), да еще и с почти что полным отсутствием вечно, как у птенцов, раззявленных ртов, были куда обильнее и слаще (широкогорлые стеклянные банки с вареньями тускло, генеральскими парадными шеренгами, блестели под кроватями), чем у нас дома. Здесь, в Красном, с меня еще и слезала, как змеиная линялая шкурка, сразу туча забот, которые докучали мне в Николе, причем заботы были там на вырост: мать пропадала то в поле, то на ферме, а хозяйство, немудреная наша «худоба» оставались во многом на моем малолетнем попечении. Тут же — никаких тебе хлопот, гуляй, ветер…

Кроме одной.

Пригонять из стада по вечерам корову. Это дома, нашу Ночку, я не только принимал вечерами у пастуха, но и сопровождал ее спозаранок, досыпая на ходу, к месту сбора деревенского стада. Тут же, после утренней дойки, корову «вываживала» сама баба Маня, тоже дородная, правда, не дойная, давая мне вволю позоревать. Я же должен только забирать буренку в конце долгого летнего дня. Не в пример Ночке эта, чужая, корова почему-то недолюбливала меня и, в общем-то, сама, вызывающе независимо, правила домой, не обращая на меня, шкета, нахлебника, на ее же молоке, никакого внимания: бредет, мол, где-то сзади козявка с прутиком, ну и пусть себе шкандыбает. Ни холодно ей, ни жарко.

И путь наш, в меру все же совместный, каждый раз лежал по выгону мимо одного и того же двора, точнее одних задворок, в которых проживал, томился на цепи бешеный здоровенный пес. Причем корова всякий раз, то ли назло мне — чувствуя, что я отчаянно трушу этого битюка, — то ли самому волкодаву норовила пройти, продефилировать, величественно и презрительно, как можно ближе, плотнее к «загате», колючей живой изгороди, окружавшей это чужое подворье. Ну, а я, как на нитке, следовал, издали, за нею, опасливо вслушиваясь в рев кобеля, остервенело метавшегося, почуяв и завидев нас, на своей якорной цепи.

И каждый вечер у меня до похолодания пяток трепетало страшное предчувствие: сорвется, зараза! Либо разорвет, либо разгрызет свои постылые оковы. И, тигрой, вымахнет из-за дерезы: тут мне и каюк! Конечно же, мне — корова, павою, так и поплывет дальше: даже ему, волкодаву, она все же не по зубам. И на ее защиту, выручку мне рассчитывать нечего: это не Ночка, та бы и на волка, на матерого бирюка бы рогами кинулась, обороняя меня. Для этой же я — чужой, пасынок.

Кобель и сорвался. И кинулся, действительно тигрою, раздирая колючую городьбу, — на меня!

Хотя ничего плохого я ему не сделал, даже не дразнил, не обозвал, подлеца, ни разу.

Вот эту зоологическую злобу в бешено выкатившихся, лихорадочно блестящих янтарных зенках, вот эту ощеренную клыкастую пасть с судорожно вырывающимися из нее желтоватыми, полоумными клочьями пены — я и запомню навсегда.

А вокруг, как на грех, ни души. Корова, и та даже не обернулась на мой щенячий — не телячий же! — истошный вопль.

Что увидал сокрушительно несущийся на меня кобель в моих глазах, я не знаю. Но догадываюсь: животный же, зоологический страх.

Но он его не впечатлил: страх никогда и никого не впечатляет, вот ненависть — другое дело.

Но за что же эта тварь, зверюга эта так возненавидела меня?

За мою слабость и мою малость?

Ума не приложу.

Так мы заглянули друг в друга, и щуп этот, эхолот прошел глубоко-глубоко, у меня так до самых пяток.

Выручил прутик, тот самый, смородиновый, из бабы Манина сада. Я не стал убегать — бесполезно, да и ноги не слушались, — а присел в затравеневшей ложбинке, где настиг, запопашил меня кобель, и стал отчаянно отмахиваться от него. Прут гибкий и хлесткий, а отчаяние придавало и сил, и меткости. Вражина, хрипя, прыгал, наседал на меня и получал исключительно по морде. По сусалам! Прут вжикал в моих руках, и на собачьей морде, на черном твердом носу вскипали багровые рубцы. И тогда разбойный рев псины на мгновения оборачивался почти щенячьим визгом. Моя же рука, как ни странно, крепла с каждым удачным ударом — с тех пор хотя бы перед собаками страх в моей жизни исчез. Правда, перед всеми другими млекопитающими остался.

Самое главное — не измочалился бы, не обскубался бы прут, морды ведь сегодня у всех почти кирпичные…

Кто нас разнял, не помню. Не то хозяин битюка, не то баба Маня, всполошенная тем, что корова ее явилась ко двору совсем уж в полном одиночестве. Прибежали на выгон, отогнали от меня барбоса, обремененного каторжной своей цепью да еще и колом, на который цепка эта и насажена: может, сия арестантская колода, лишавшая его естественной маневренности, и спасла меня.

Цепь не перегрыз, а вот кол выдрал с корнем.

Сейчас же я думаю: а ведь если и человека посадить на цепь, да еще и на кол, то ведь он тоже наверняка озвереет и станет кидаться на кого ни попадя. Особливо на слабых да малых сих. Где-то в дневниках Достоевского вычитал такой экзерсис: опаздывающий офицер — фельдъегерь, подгоняя маршрут, изо всей дури долбит кулаком в спину боязливо угнувшемуся кучеру в дырявом армяке. Кучер же, хоть и угнулся раболепно, но умудряется при этом остервенело и методично хлестать батогом и коренника, и пристяжных. И Достоевский делает вывод: каждый удар по бедной лошади, по скотине вылетает из удара по кучеру.

А ведь кучер — человек. Что уж говорить о собаке?

Насчет кучера и Савраски. Пожалуй, самый пронзительный рассказ, этюд гениального интеллигента Чехова — о том, как старый ямщик печалуется подле кабака своей доходяге-кобыле, именно кобыле, по поводу смерти своего сына. Сыночка. Ничего менее литературного и вместе с тем более потрясающего и художественного в русской беллетристике я не знаю. Диалог несчастного человека и самóй несчастной природы…

Увы, человек ожесточает все вокруг себя. Флору, разве что за исключением своих «соток» или, в зависимости от достатка, гектаров, испохабливает, фауну же — особенно вследствие им же, человеком, вызванных пожаров и других искусственных катаклизмов, — не только истребляет, а, что еще хуже (это как незаметная для человеческих органов чувств оседающая радиация) — ожесточает.

У самого меня бывали, и не только в детстве, и куда более нежные истории с животными. Одну зиму под кроватью у меня, мальчишки, жил, спасался от морозов новорожденный поросенок. Ему так нравилось играть со мной, что по утрам, проснувшись раньше меня, он начинал подпрыгивать под моей солдатской, с металлической панцирной сеткой, на вырост, кроватью и весело торкаться розовым, молозивным пятачком снизу, с исподу, в мой тюфяк: мол, вставай — подымайся, лежебока, пора играть! А собственная моя овчарка, выпоенная мною смаличку из бутылочки, без сучки, по ночам не уходила в конуру, а спала, солдатиком, натопырив треугольные уши, на улице, в любую погоду, строго под тем окном, возле которого внутри, в хате, и стояло мое облупившееся ложе. Охраняла! Берегла.

…Та зима выдалась снежною и холодною. Пятьдесят третий — пятьдесят четвертый. Холодным оказалось тогда не только лето, но куда холоднее и зима. Бескормица, к тому же и мать заболела. Чтобы прокормить корову, она за воз соломы (нашу накануне по шалости спалили младшие, несмышленыши, братья) отдала овчарку, тоже кобелька, которого я за шоколадный окрас нарек Орлом, местным чабанам. У которых кто-то повадился таскать из кошары овец. Орел никого не подпускал к себе, и мама, сама чуть не плача, заставила меня, именно меня, привязать, приторочить цепью любимую собаку мою к той самой чужой телеге, на какой мужики и привозили солому. Как рыдал я! Как рыдал виноградными слезами из карих-карих, даже карее моих, глаз Орел! Он подчинился, хотя и упирался крепнущими лапами, и пароконная упряжь, храпя, словно Орел и был уже тем ворюгою-волком, сорвала-таки его с родного двора.

Прошло несколько месяцев, воровство на кошаре, может, благодаря и моему четвероногому дружбану, пресеклось. Как ни обещались чабаны, домой ко мне пса они не возвращали. И я сам пошел на другой конец села, на чужой «куток», к старшему из них, за своим Орлом, за которым тосковал совершенно нестерпимо. И нашел его. Во дворе у того самого, старшого.

На цепи.

Перелез через огорожу и подошел, ласково, со слезами, окликая его.

И Орел, друг и защитник мой сердечный, что вечерами после второй смены, бывало, провожал меня в такой тьме, что хоть глаз коли, из школы в степь, до птичника, в котором, в пристройке, прилепившийся к кудахтающему и гомонящему за стенкой «корпусу», поставив на подоконник, маячком, в безлюдной — безлюдной ли? — степи семилинейную керосинную лампу, ждала меня мать, — мой Орел… взъярился на меня!

Шерсть, шоколадная, дыбом, клыки жутко оскалены! Осклаблены. Рвется с цепи, на которой и увозили, утаскивали его, елозившего лапами в снегу, не так уж и давно от меня, столь любимого и нежно-нежно охраняемого им.

Я остолбенел. Не от страха — повторяю, после случая в Красном собак я вообще перестал бояться. От обиды.

Друг… Предал…

Хотя по большому счету первым ведь предал его я. А друг — не простил. Не забыл. Не заспал.

Впрочем, что-то подсказывает мне: вот что значит хотя бы три месяца просидеть на цепи! Которую и привезли, для него, чабаны с собою: раньше, у меня, он ее, окаянную, отродясь не знал. Волен как степной ветер.

А потом: смена хозяина — это и смена облика. Как минимум — внутреннего. Хозяина пса — моего обидчика — в Красном, вспоминаю, тоже недолюбливали односельчане: звероватый мужичок все-таки был.

Тут же, в Николе, хозяин выскочил сразу. Чабан, известный тем, что ходил у нас по дворам (тогда, опасаясь налоговых инспекторов, которых звали у нас «агентами», почти как иностранцев, скот резали, не зажигая света, по ночам). Так этот чабан очень ловко всаживал, прямо под сердце, на убой приготовленным овцам-свиньям-бычкам (телушек берегли как зеницу ока), длинный тесак, стилет и в качестве дополнительной платы непременно требовал кружку дымящейся, свежей крови… Стало быть, хозяин вскоре тоже выскочил из дома на порог. Услыхал нашу возню.

Чабана этого тоже побаивались, сторонились на селе. Может, еще и потому мать, на которую я, дурень, после надолго затаил смертельную обиду, даже глухонемым, способным только реветь благим матом, придурился на целую неделю, и отдала моего доселе верного пса.

Да, выперся на порог и сам хозяин в расстегнутой — все равно не сходилась — до пупка рубахе…

В общем, я был позорно изгнан с чужого двора отборным, угрожающим матом сразу из двух огненно разинутых пастей: человечьей, бледно-красной, и собачьей, полночно-черной.

Собачья звучала для меня оскорбительнее. И поплелся я, не сопротивляясь, уже не через ограду, а через калитку, глотая виноградные, горькие-горькие, слезы, вон.

Еще неизвестно, что в них въедается глубже и разрушительнее, природные инстинкты животных или качества, перенятые у человека, а то и привитые им?

«Что ни боров, то — норов…» Это не только о собственно борове. Это — и об извечном тандеме «борова» и — человека.

«Расчеловечивание» природы — та еще кровоточащая сегодня тема. Я же нынче хочу повернуть дышло и в другую сторону. Почему мы, люди, почти ничему не учимся у животных? Чему учиться? В первую голову — чувству собственного самосохранения.

Вот скажите, кто главный враг у волка? Вовсе не волк! А вот человек человеку — волк. Никто так яростно не истребляет себе подобного, своего же собрата, как человек. Хомо сапиенс. Сапиенс!

У животных индивидуальное чувство самосохранения неразрывно связано с видовым. Нет вида — нет и индивидуума. Вид до последнего защищает отдельную особь, особь же, не щадя живота своего, — семью, стаю, стадо, вид.

Странное явление: социализация животных, похоже, усиливается — вон и одичавшие собаки сбиваются в своры — людское же сообщество все больше разъедаемо индивидуализмом. Возможно, в этом повинны новые, цифровые революционные технологии, которые значительно расширяют возможности отдельной личности, делают ее сильнее и независимее. Да и сама виртуальная действительность все ощутимее теснит действительность действительную.

Возможно.

Исчезновение с лица земли в последние века целых видов животных связано не с агрессией других зверей, а почти исключительно с человеком. Как и резкое снижение численности отдельных человеческих популяций, увы, тоже дело рук человеческих.

Рук? Головы? Души? — или отсутствия ее?

Даже спастись — не в онтологическом, а в апокалиптическом, ядерном понимании человек все больше уповает — по отдельности. С этим, уверен, связаны и участившиеся безбашенные умствования об ограниченных, «точечных» ядерных ударах, ядерной «анестезии», региональных зарядах и т.п. По крайней мере мировой истеблишмент, как политический, так и экономический, втайне, но все явственнее и явственнее надеется выжить, спастись автономно от всего остального, заранее обреченного человечества… (Никто, конечно, не градуировал, не подсчитывал, сколько бедных и сколько богатых сгинуло, скажем, во Второй мировой. Но что-то подсказывает мне, что их количество, особенно с учетом людоедского холокоста, в принципе одинаково. Да даже гибель одного человека, твари божьей, кем бы ни был и каким бы он ни был, влечет за собою трагический разрыв во всей нашей пока еще живой, муравьиной цепочке)…

Как-то услыхал теорию, от которой вздрогнул. Мол, в России, особенно в Сибири, слишком… много населения. Не мало, а много! Надо, мол, просто выстроить аракчеевские поселения вдоль Транссиба для обслуживания международной коммуникации и — баста. Иначе ведь все равно — всех — не прокормить…

Ну да, кормить, как и обслуживать, есть резон только богатых, хотя я лично не припомню ни одного гения, спасителя человечества, включая и самого Главного, который произошел бы из «элиты». У нас она сегодня определяется исключительно по банковскому или просто «коробочному» счету. Для справочки же сообщу: в моей приснопамятной Николе тоже существовала, и прекрасно, прикармливаемая щедро со всех заинтересованных сторон, своя, истинная элита. Бугай-производитель, шедший на деревне прямо нарасхватки. Правда, элитность его определялась даже не крутым загривком, а исключительно тяжестью чугунных ядер, ятр, висевших, мерно покачиваясь, у него между задними ногами — вот уж действительно животное начало!

У животных надо учиться, нет, не жалости, там ее практически нету, а пониманию, что без другого, даже того, что валяется под забором в собственной юдоли и блевотине, ты не то, что неполон, не то, что несостоятелен, ты — более уязвим. Еще более смертен, чем с ним.

Мне нравится, что звери, да даже домашняя скотина, сбиваясь в стада, стаи, гурты, самых слабых, увечных и просто малых сих кучкуют, сгребают в серединочку, в средостение, за пазуху, выставляя по охранному периметру наиболее сильных и здоровых. У людей, в человеческом сообществе, особенно при «пастьбе», все наоборот: слабые да сирые кормят, да и охраняют, берегут «гладких» да, как говаривали во все той же Николе, «гладючих».

Мир поставлен на кон. Ребром. Как необдуманными рваческими усилиями человека, так и — не будем преувеличивать первое — глобальными, нечеловеческими, галактическими катаклизмами, независящими ни от нас, ни от каких-либо морально-этических (боюсь, и религиозных) категорий. Тем острее и настоятельнее стоит нам сегодня вспоминать о нашем животном, животворном, первоспасительном начале и — теснее, если не стадом и не опростоволосившейся, нарочито скомпрометированной нынче коммуною, то популяцией, космическим биоценозом притулиться друг к дружке.

Притулиться.

Только тем, мнится мне, и спасемся. И в духовном, и в самом что ни на есть смертном, органическом смысле.

Когда-то для самого себя я вывел, выносил формулу, дефиницию: человек отличается от животного только одним, фундаментальным. Наличием чувства сострадания. И долгие годы считал эту истину непогрешимой. Исповедовал и даже старательно проповедовал. Пока не увидал нечаянно картинку из жизни львов — последние лет десять смотрю по телевизору только «Nat Geo Wild». Львиный прайд завалил буйвола… (Вот еще один характерный мазок. Годами следуя по пятам, по хвостам одного и того же буйволиного стада и попутно «отбраковывая» его, львы никогда не доводят кормящее их стадо до полного уничтожения. Опять же по своей исчезающей, вслед за окружавшей когда-то ее обильной фауной, Николе знаю: те же сайгаки, прекрасным, теплым, струящимся степным маревом в избытке водившиеся когда-то в ее окрестностях, изведены, как и в соседней Калмыкии, как и в отдаленном, через Каспий, Казахстане, вовсе не прожорливыми волками. Сайгачье чарующее марево исчезло, грубо изничтожено в основном своим же старшим, — старшим ли? — двуногим братом. Может, следствием чего является и то, что сегодня, маревом, действительно исчезает и сама Никола: впритык к ней уже, угрюмо распугивая все окрест, расположился… танкодром).

…Вернусь однако к жестокой картинке. К прайду и буйволу. Львы рвут поверженного бедолагу-исполина (случаются и такие парадоксы) клочьями. К ним робко присоединяется и старая львица, самка, с проломленной челюстью. Она отчаянно голодна, но ни холку, ни хребет добычи грызть, осилить не может. И прайд, сгрудившись, вовсе не по-львиному, не по-царски, а прямо-таки пердячим паром, упираясь, переворачивает буйвола (честно говоря, мне его даже жальче, чем оголодавших львов, он ведь так похож, хоть и божественно рогат, на мою комолую Ночку). И подставляет старой, калеченной львице его, буйвола, брюхо. Мягкое и куда более податливое, доступное ее оставшимся желтым клыкам. И даже на какое-то время отходит, оставляя ее, доходягу, один на один с едой.

Сострадание? Или понимание, что без этой старухи-нищебродки, хотя бы без ее горького и многолетнего опыта, они, молодые и шалавые, — в большей опасности, чем с нею?

И сострадание, и просто страдание — той же несчастной изодранной жертвы — и голод, «глад» неумолимый, и неутолимая жажда жизни, — все слилось, связалось кровавым узлом…

Как и бывает повсеместно в жизни. Бывает, покамест мы живы — пуповина, даже человеческая, она ведь также в крови.

Тоже — животное начало. То есть, просто начало жизни. Или — сама жизнь.

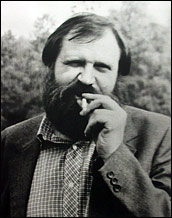

Георгий ПРЯХИН

писатель, публицист

NB!

Об авторе

Георгий Владимирович Пряхин — русский политик, журналист, писатель и издатель. Работал в различных газетах, в т.ч. в «Комсомольской правде», где прошел путь от собственного корреспондента до заместителя главного редактора.

В литературе имя Георгия Пряхина появилось в конце 70-х — начале 80-х годов. Его первая повесть «Интернат» была опубликована в журнале «Новый мир» с предисловием Чингиза Айтматова. Когда эта повесть молодого автора, посвященная детворе послевоенных лет, вышла в издательстве «Молодая гвардия» отдельной книжкой, она была признана лучшей книгой года.

Перу Г.В. Пряхина принадлежат несколько романов, повестей, сборников рассказов. Некоторые его произведения в переводах изданы в Италии, Болгарии, Словакии, США, Англии, Ирландии, Эстонии, Украине, Белоруссии, Японии и других странах.

Георгий Пряхин награжден Всероссийской литературной премией имени Александра Грина, международной премией им. М.А. Шолохова и премией имени Валентина Катаева. Академик Академии российской словесности. Возглавлял издательство «Воскресение». В настоящее время — главный редактор издательства «Художественная литература».