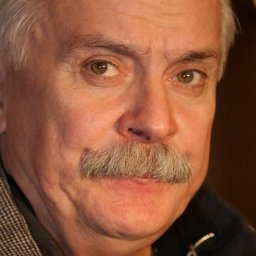

Так считает один из основоположников авторской песни Юлий Ким, который 23 декабря отметил первый год девятого десятка.

Его песни знакомы тысячам поклонников, многие поколения выросли на них. А в разных городах страны продолжают ставить его пьесы, как, например, в Тамбове, где под занавес Нового года молодежный театр покажет его сказочную постановку «Щелкунчик, или Где орех Кракатук?».

Как чувствует себя известный советский и российский поэт, композитор, драматург, сценарист и бард в одном лице? Что для него ближе — стихи или бардовская песня? С чем связано то, что аудитория бардов уменьшилась? С этих вопросов и началась наша беседа с Юлием Кимом.

Слухи о кончине бардовской песни слегка преувеличены

— А что, собственно, изменилось? — улыбается Юлий Черсанович. — Этот жанр как был востребован, так и остается. Каждый год в России проходит около четырехсот фестивалей бардовской песни. Ежегодно проходят они также в Германии, Израиле, в Америке и даже в Швейцарии! И те 150 человек, что собираются на лугу в Альпах, не менее значительное событие, чем, скажем, Грушинский фестиваль.

— Вы сейчас так мало пишите… Связано ли это с усталостью, или есть иные причины?

— Потребность в социальных песнях отпала уже в начале 90-х: именно тогда я сочинил свою последнюю вещицу такого рода. Просто инициатива перешла к другим. Не успеешь написать какую-то строчку, как видишь: то же самое, но острее уже написал Дима Быков.

С другой стороны, иные мои старые песни, исполни я их на сцене сейчас, зазвучали бы очень даже современно. Взять хотя бы «Адвокатский вальс» — о защитниках диссидентов в шестидесятые годы прошлого века. Там есть такие строчки: «Судье заодно с прокурором плевать на детальный разбор, им лишь бы прикрыть разговором готовый уже приговор». Эта тема и сегодня актуальна, хотя меня это не только не радует, а сильно удручает.

— Каждый человек, посвятивший себя бардовской песне и вошедший в нее позже Окуджавы, не мог не испытать его влияния.

— Под обаяние Булата Шалвовича и его искусства попало не одно поколение. Но сказать, что он решительным образом повлиял и на мое творчество, не могу. Хотя бы потому, что я не очень силен в лирике. А вот сочиняя песенную пьесу про московские кухни, я сознательно подражал Булату, Галичу, Высоцкому, в меньшей степени — Визбору. Именно четыре этих интонации господствовали на московских кухнях 60-х…

Мы все находимся в тумане

— Как вы относитесь к непростой ситуации в стране?

— Мы все находимся в тумане. И вот почему. После смены советского строя на капиталистический у населения появилась возможность делать бабки, и слово «доллар» перестал быть ругательным. Это плюс. Но ведь возникла и прослойка людей, получивших паразитическую возможность делать бабки за счет чужого труда. Что в этом хорошего?

— Что думаете о нашем телевидении? Какие передачи предпочитаете смотреть сами?

— Вы знаете, я плохой телезритель, ящик включаю чрезвычайно редко, ибо в нем царствует, в основном, ширпотреб. Он же, к сожалению, превалирует и в так называемой художественной прозе. Зайдите в ближайший книжный магазин, и вы увидите: до 90 процентов книг — это однодневные детективы или дамские романы.

Два города — две морали

— Много лет вы живете на две страны, на два города. В Москве и Иерусалиме. Где себя ощущаете лучше?

— Я не сравниваю. Относительно быта, мне комфорта хватает всюду, тем более человек я нетребовательный, и моя замечательная супруга обеспечивает достаточный для нас обоих уровень удобства. Ивритом я не овладел, но та часть Иерусалима, где находится наша небольшая квартира, утыкана русскими магазинчиками. Мое семейство, жена и дочка с внуками, так устроили мою жизнь, что у меня есть возможность спокойно заниматься творчеством. Другое дело — социальный комфорт. В России уличная толпа почему-то заряжена потенциальной агрессией. На многих лицах — озабоченность. Люди все время к чему-то стремятся. Но не к светлому будущему, а за какой-то ускользающей от них добычей. Мне среди таких людей, мягко говоря, не очень уютно.

— Тогда, немного пафосный вопрос: что для вас понятие «Родина»?

— Сложно ответить вот так сразу… Вообще, у меня несколько мест на земле, к которым я чувствую родственную привязанность. В России это Калужская область, Москва и Камчатка. Ну, с Москвой все ясно, на Камчатке я три года служил, а в Малоярославце Калужской области провел со второго по седьмой класс. Вне России это — туркменский Ташауз — город, где я прожил с 8 по 10 класс. Ужасно туда тянет, но ушли в прошлое времена Советского Союза, когда можно было спокойно купить билет и в приличных условиях доехать. Разумеется, родным стал для меня и Израиль, где я похоронил первую жену, вылечился от онкологии, обрел новых друзей. Хотя, понятно, что основной круг моей деятельности остается в России.

«Родственных связей не ищу»

— Кто-то из коллег поделился секретом, что вы принадлежите к клану Кимов, которые уже семьдесят лет руководят Северной Кореей…

— Вообще-то, Ким — одна из самых распространенных фамилий в обеих Кореях. По частоте она уступает, кажется, только фамилии Ли. Среди Кимов, насколько знаю, существует восемь кланов или, по-корейски, поев. К какому из них может принадлежать моя семья, я еще не выяснял и выяснять не собираюсь. Хотя, после того, как реабилитировали папу, расстрелянного в Советском Союзе в 1938 году, какие-то связи начали восстанавливаться, мы даже съездили с женой Лидой в Южную Корею к папиным родственникам, но длительных отношений, увы, не завязалось.

— У вас сейчас много работы на ТВ, в кино или в театре?

— Последняя работа в кино связана с фильмом «Идеальная пара» Аллы Суриковой. Сейчас я сосредоточился главным образом на мюзиклы, которые ставит Московский театр оперетты. К примеру, «Нотердам де Пари», где я был переводчиком. В «Монтекристо», « Графе Орлове» и «Анне Карениной» я выступаю как либреттист с композитором Романом Игнатьевым.

Кстати, ваши коллеги упрекали меня в том, что мюзикл для меня — чисто коммерческое предприятие. Так вот я им отвечал, и вам скажу: проданная рукопись не исключает вдохновения. Все свои гениальные оперы и Моцарт, и Россини сочиняли по заказу за хорошие гонорары. При том, что я человек театральный, и каждый мой спектакль — своего рода притча, легенда. Мир гусаров и пиратов, действительно, очень увлекателен. Когда сочиняю пьесы, всегда смотрю в сторону Евгения Шварца. Это некоторые мои знакомые и друзья называют мальчишеством. Только слово «мальчишество» я бы заменил на «романтизм». Все серьезные художники — романтики, все ходят вокруг да около несбывшейся мечты, разлад между желаемым и действительным — конфликт каждого художника, и это не мальчишество, а источник вдохновения.

Нормальный такой диссидент

— Вас довольно долго считали борцом с советской властью. Как вы относились к такой «миссии»?

— Что было то было. В какой-то части нашего общества сложилось представление обо мне как о диссиденте, который не только сочинял остро социальные стихи и песни, но и участвовал в правозащитном движении. Так что десятка два с половиной моих крамольных песен, иным слушателям, наверное, запомнились больше, чем все, что я насочинял много позже для театра и кино. В это время, в конце шестидесятых, довольно много народа в Советском Союзе выступали против восстановления сталинизма и его реабилитации, против нарушения прав человека. В этой волне поучаствовал и я в меру своих сил.

— Вы общались с академиком Сахаровым, которого одни называют совестью нации, другие — могильщиком страны. Какое впечатление Андрей Дмитриевич произвел лично на вас?

— Это человек особенный, штучный. Как и Солженицын, с которым я, впрочем, знаком не был. Даже не могу поставить их в ряд с кем-либо. Андрей Дмитриевич был лучшим представителем технической интеллигенции, человеком высочайшей культуры. У него были свои слабости, но он выдерживал высокий градус нравственности и всегда высказывал в глаза то, что думал, и делал это искренне…

Андрей КНЯЗЕВ