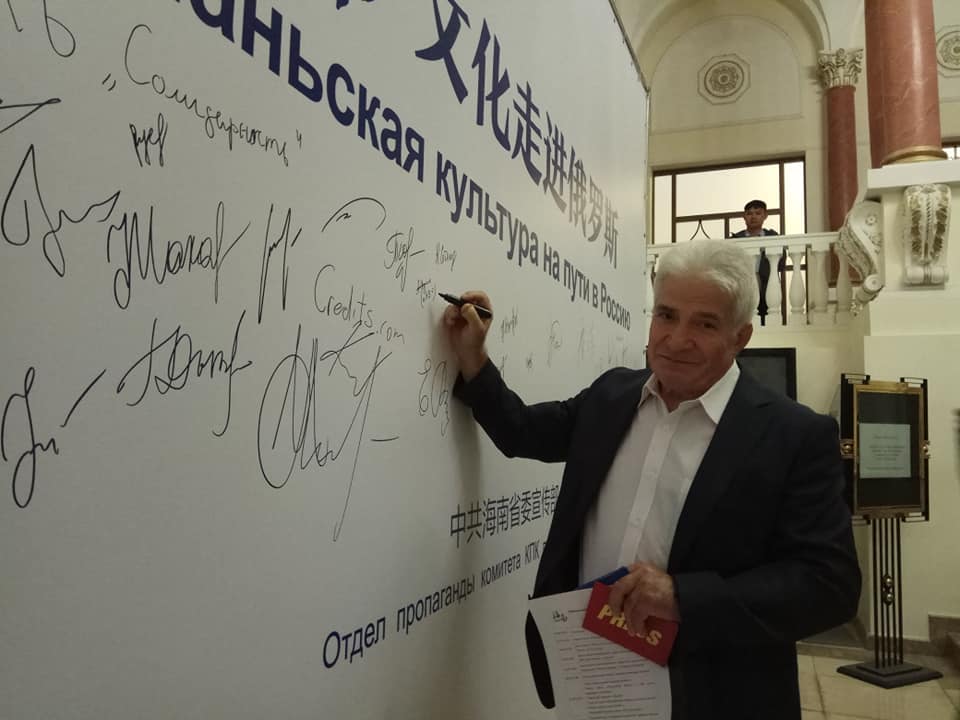

О Георгии ПРЯХИНЕ — писателе, патриоте и человеке.

Многие из коллег, даже те, кто помладше меня, называют его просто Жорой. А я, хоть меня с ним и разделяют всего каких-то шесть лет разницы, по-прежнему обращаюсь к нему на «Вы» и по имени-отчеству. То ли потому, что именно так, почтительно-вежливо, велит относиться к большому человеку мое приазовско-греческое происхождение. То ли потому, что, как и более 40 лет назад, вижу в нем своего куратора, каковым он в бытность замглавного редактора «Комсомолки» приходился мне, сотруднику отдела «Комсомольского прожектора» самой популярной в то время газеты Советского Союза. То ли потому (и это, пожалуй, главная причина), что таким образом отдаю дань уважения его большучести, которую он сотворил собственными руками.

Как барон Мюнхаузен вытащил себя из болота за волосы, хотя, по всем законам физики, это было немыслимо, так и Пряхин вытащил самого себя из болота сиротской жизни, хотя такое не то чтобы невозможно, но не каждому удается.

Читаешь его романы-воспоминания и невольно ловишь себя на мысли, что Жоре Пряхину, воспитаннику Буденновской школы-интерната, самой судьбой было предначертано стать беспризорником, влившись в миллионную армию скитавшейся по голодной, послевоенной стране шпаны. Однако он сумел свернуть с этого пути. И в данном случае не имеет никакого значения, чьи гены — дедовские или материнские — сыграли здесь свою основополагающую роль. Хотя сам Георгий Владимирович, уже став известным писателем, из произведения в произведение отдает эту главенствующую роль исключительно маме.

Действительно, разве не она, пусть и неграмотная женщина, приносила в дом не только ячменную солому для коровы Ночки с теленком, но и книги для Жорика, которые, как животворящие капли дождя, окропляли его детскую душу и делали из обычного пацана (исподволь, изо дня в день) не мальчика, но мужа — в том первоначальном, библейском, значении этого слова.

Образ мамы, «сызмальства, как теняющаяся цыганская кобыла, впряженная в непосильный воз, рано оставшаяся один на один с нуждою и то и дело падавшая под нею на сбитые в кровь коленки и чудом поднимавшаяся вновь», неотступно следует за писателем всю жизнь. Точнее, это он, великовозрастный мальчишка, следует ее за собой в знак вечной благодарности женщине, которая до четырех лет кормила Жору грудью «потому что голод был», отчего, добавим от себя, он и вырос таким (тьфу-тьфу-тьфу!) крепышом, и которую сам же, в 14 незрелых лет, вместе с местным завгаром, повез хоронить на кладбище в грузовичке, предварительно поправив складки на материном платье в гробу. По правде сказать, то было не платье совсем, а отрез ситца, который сам же Жорка и прикупил в сельмаге, и который бывалые соседи «просто наживили на ней, невероятно выхудавшей, в нескольких местах, как на бесчувственном манекене».

А вот отца Пряхин не помнит. Но не потому, что забыл, а потому — что никогда в жизни не видел. И лишь спустя десятилетия, уже в солидном возрасте, родив четырех дочерей кряду, которые, в свою очередь, успели нарожать ему внуков, сын встретится с отцом в далеком Узбекистане.

Впрочем, увидит сын не самого папу, а лишь могилку его. И встанет перед нею на колени, как будто он виноват перед отцом, а не наоборот. Как будто это не тот самый человек, «которого я всю жизнь ждал, искал и который меня как раз почему-то не ждал и не искал».

Момент столь неожиданного свидания с отцом, описанного Пряхиным в романе «Звезда плакучая», — это целая философия о прошлой и нынешней жизни.

Вроде бы, о его, Пряхина, личной жизни, но при ближайшем рассмотрении, оказывается, и о нашей с вами — тоже.

Это вообще самая, пожалуй, характерная черта творчества Пряхина — сплетать прядь общей нашей истории из прядей собственной биографии, которые удивительным образом становятся настолько узнаваемыми, что, как верно заметил один из критиков, «каждый может найти в них частичку своего детства или юности».

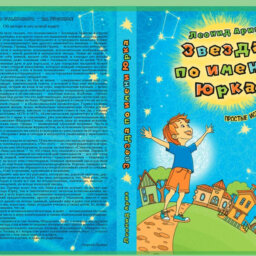

В своих произведениях, начиная от первого, самого известного романа «Интернат», опубликованного в популярнейшем тогда журнале «Новый мир» с предисловием Чингиза Айтматова, и заканчивая последним романом «Личная версия», отмеченным премией Союза журналистов России в номинации «Золотая полка журналистики», писатель доводит эту истину до аксиомы: вся наша жизнь, как в детском калейдоскопе, складывается из тысяч и миллионов кусочков других жизней, только мы в своей повседневности этого не замечаем.

Оказавшись на могиле отца и увидев высеченную на скромном камне дату — «август 1991 года», герой «Звезды плакучей» Сергей Гусев (читай: Пряхин) задается простым вопросом: «И что это за год такой в моей жизни — девяносто первый»? Вопрос-то простой, а вот ответ куда более объемный, охватывающий судьбу всего пряхинского поколения. Нет, не потерянного, а скорее — потерявшегося и, более того, растерявшегося после случившегося с Родиной в последнем десятилетии ХХ века апокалипсиса.

«Хребет перебит топором девяносто первого, — пишет Пряхин в том романе, — поэтому и застрял, как застряла по большому счету и вся наша покалеченная страна — тоже никак на крыло не встать». А чуть выше:

«Есть люди, для которых обрушение всего и вся вокруг стало всего лишь обновлением: они вышагнули из одной жизни в другую, как вышагивают девственницы из девичьего платья в женское… Я же, черт возьми, угрюмо необучаем, не дается мне перемена строя: застрял в летке, на полпути к новой свободе, как разжиревший скворец. Ни назад, ни вперед. Необучаем!»

А сколько таких — «необучаемых», искалеченных, будто войной, этим диким капитализмом людей — пойди, сосчитай! Не каждый из них, уверен, так про себя, любимого, скажет, а Пряхин не стесняется, говорит как есть.

Необучаем…

То есть, неизменен в пристрастиях, непоколебим в вере, и неподкупен — ни в чем.

Однолюб, словом.

Жена — так навсегда. Писательство — так исключительно для души, а не на потребу дня и, тем более, обществу. Друзья — так закадычные, которых он вспоминает (и поминает тоже) с завидной частотой на страницах своих произведений, извиняясь при этом, что сам он в дружбах «не совсем состоятелен, необязателен…», хотя мы-то, друзья его, знаем, что это не так.

Находились, впрочем, критики (без горчинки, увы, не обойтись), кто творчество Пряхина, особенно в бытность его гендиректором издательства «Воскресение», со злорадством охаивали: дескать, пользуется служебным положением, издавая свои произведения в ряду великих писателей. Но какое оно служебное, если то же «Воскресение» Пряхин создал с нуля, а «Худлит», хоть это и казенное предприятие, возглавил не в самую его лучшую пору, скорее даже — в худшую: когда оно билось в предсмертных конвульсиях? И потом, его книги выходили не только в «родных», но и в зарубежных издательствах — в Италии, Болгарии, США, Англии, Ирландии, Японии и других странах, а кроме «Нового мира» произведения Пряхина с удовольствием печатали журналы «Смена», «Молодая гвардия», «Юность», «Наш современник».

Завистники — они завистники во все времена! Соринку в глазу увидят, а то, что Человек делает «кроме того» — не замечают…

Возглавив «Худлит», который в иные годы не издавал ни одной книги, Пряхин помог ему не только подняться с колен, но и вернуть себе громкое имя. Ежегодно «Худлит» стал выпускать до 50 наименований книг, заметно вырос и общий тираж книгоизданий. Изданы Шекспир, Гоголь, Рубцов, Ахмадулина, вышли юбилейный пятитомник Лермонтова и двухтомник «Войны и мира» с цветными иллюстрациями современного художника-книжника Александра Мелихова. А уж про серию «Библиотека литератур стран СНГ» из тридцати пяти томов, в которую вошли лучшие произведения классиков литературного народного творчества пятнадцати бывших союзных республик, и говорить не приходится. Но если и говорить, то только так, как сказал об этом гениальном проекте известный публицист Анатолий Юрков: «Бесхитростная, но мудрая эта литература, как чаша добра на скатерти-самобранке, переполнена вздохами и охами народов:

• чтобы не было войн и нищеты;

• чтобы и в отчем доме, и в государстве все «жили по правде»;

• чтобы сильный не обижал слабого, а помогал ему;

• чтобы люди любились на всю жизнь;

• чтобы на врагов лютых выходили все как один и бились до победы;

• чтобы все помнили: до Бога высоко, до царя далеко — сами решали б свои дела по правде и по совести.

А жить чтоб долго и счастливо в своем Отечестве, а похороненным быть в своей земле…

Все тридцать пять томов — как опросные листы веков: чего человеку надо и любо? И единым выдохом:

— Доброе Отечество на своей земле и долгая жизнь в кругу семьи и друзей. И чистое небо над головой».

Вот так, увековечивая разумное, доброе, вечное, что создавали другие, Пряхин находит время и для собственного творчества, признаваясь, что пишет мало, медленно и урывками (о своих писательских трудах Пряхин говорит как о тяжелой каторге). Пишет, между прочим, по старинке — обычной шариковой ручкой.

Легкого вам пера, Георгий Владимирович!

Леонид АРИХ