Далекое — близкое

9 февраля в Конгресс-холле Центра Международной торговли прошел ХХV Благотворительный Бал прессы, на котором, по многолетней традиции, лучшим журналистам страны были вручены высшие ежегодные награды СЖР. Одним из награжденных в номинации «Золотая полка российской журналистики» стал выходец из «Комсомольской правды», а ныне известный писатель, директор издательства «Художественная литература» Георгий ПРЯХИН — за книгу «Личная версия». А буквально накануне случившегося события Георгий Владимирович передал в редакцию это эссе.

О человеке, которого я отправлял на войну, и не только о нем…

Однажды в девяностом мне довелось отправлять человека на войну. С которой он не вернулся. Это воспоминание саднит во мне до сих пор, зловеще поднимаясь временами, как поднимается иногда, змеиным брюхом кверху, угрюмая донная рыбина.

Не похожий на всех

Человек, которого я отправлял на войну, даже по виду совершенно невоенный.

Чаще всего мне приходилось отправлять их за границу. В тогдашнем ЦК я занимал, в общем-то, невеликую, но тверденькую должность: заведующий подотделом средств массовой информации. Руководящий состав, как и руководящий кадровый резерв «подручных партии», находился формально в моем ведении. Повторяю, формально: больших начальников, главных редакторов мне «спускали» сверху — секретари ЦК или сам Генеральный. Я, как правило, только «проштамповывал» их «дела»: мол, выдвигаю.

А выдвигали на самом-то деле, как и задвигали, другие. Раза два только удалось мне «продвинуть» «свои» кандидатуры, о чем я и сейчас не сожалею: Леонида Кравченко — на должность председателя Гостелерадио СССР и Толю Юркова — главным редактором газеты ЦК «Рабочая трибуна». Обоих знал неплохо. Один так даже был когда-то против того, чтобы меня утвердили собкором «Комсомолки». Да, еще «содействовал» тому, чтобы Гена Селезнев стал первым заместителем главного в «Правде». И чтобы Владика Фронина, странно объединившись друг с другом, Егор Кузьмич Лигачев и Александр Николаевич Яковлев не спихнули все с той же «Комсомолки».

Гены уже нет в живых, остальные дружат со мною до сих пор.

Чаще всего я беседовал, «собеседовал» с теми журналистами, кто отправлялся на переднюю фронта идеологического. В длительную командировку за рубеж. Собственными корреспондентами центральных газет.

Как же непохож на них парень, которого я благословлял на войну!

«Смотрины» разные нужны…

Те ребята, как правило, чинные, если не холеные, то образцово опрятные, я бы сказал — обструганные, хотя под цивильными пиджаками некоторых — я знал — еще или уже топорщились похрустывающие погоны. В обычной жизни они, вполне возможно, бывали другими, более раскованными, более свойскими, больше журналистами — сюда же, в ЦК, приходили начинающими чиновниками. Заточенными. Целеустремленными, всезнающими — от языка, пока еще русского, все отскакивало — подчеркнуто советскими и спружиненными для стайерского старта. Когда только начинал работу в этой должности, было принято, чтобы «кандидаты» являлись еще и с собственными женами. Как бы демонстрируя крепость семейных уз (сперва предашь жену, следом — Родину) и заодно хотя бы некоторую подкованность и политическую благонадежность своих благоверных. Некоторые из коих доходили в своем показном рабоче-крестьянском рвении и до такой аскезы, что являлись «на смотрины» в стоптанных башмаках от «Скорохода».

Горжусь, что именно я поломал эту нелепую практику — отказался встречаться с чужими женами. Не в целом, правда, а исключительно в ЦК. По службе.

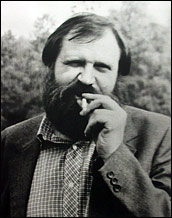

Этот же совсем другой. Отчаянно, до самых глаз бородат — кандидаты на счастливый «вылет» являлись обнуленными как новобранцы — небрежно одет, правда, в этой нарочитой небрежности сквозил тот истинно журналистский, столичный, почти клошарский шик, что присущ даже не газетчикам и тем более не телевизионщикам, круглые сутки, и в нерабочее время, пребывающим на своей заблеванной эстраде, а именно настоящим, со стажем, матерым волкодавам истинно невидимого фронта — радио.

Как правило, тощим, но действительно матерым.

Радио — самая интеллектуальная и самая всепожирающая сфера журналистики. Всепожирающая, потому что требует бешеной самоотдачи и — настоящего таланта. А талант он и сам вечно голоден и хозяина своего сжирает, сжигает без остатка. Тот случай, когда раб и хозяин меняются местами.

Одно слово: «голос»

По радио труднее врать. Неслучайно детектор лжи построен на голосе, а не на внешности. Даже сегодня еще радио честнее телевизора.

С радио я в своей жизни восхищался двумя людьми. Синявским, когда был еще мальчиком и вместе со взрослыми деревенскими мужиками простаивал под высоченным, просмоленным столбом в центре села с единственным на всю округу алюминиевым репродуктором-колоколом. Под ним даже пьяные матерились шепотом: Синявский говорит!

А вот когда заговорил, забредил Хрущев, в колокол швыряли треухами — заткнуть.

И еще один голос, запавший в душу и работавший в шестидесятые — семидесятые на «Юности». Это была удивительная радиостанция. В сугубо «вертикальной», замороженной, на все болты завинченной стране — живой, романтизированный ручеек с совершенно человеческим, проталинным бормотанием. Да, радиостанция наверняка была придумана в недрах большого ЦК (маленький, комсомольский действовал по принципу: «партия сказала — комсомол ответил»), чтобы одухотворять грандиозные стройки того времени (у нынешнего строек нет — исключительно надстройки, подсобки и надгробия). И, обманным голосом сирен, зазывать на них молодёжь. «А я еду за туманом, за туманом и за запахом тайги…» — стало быть, не за длинным рублём, хотя и платили там на порядок щедрее, чем «дома», в черте привычной оседлости. Но журналист, по правде говоря, уже по природе своей «обманываться рад» — сейчас, правда, как правило, обманываться за деньги, а тогда, довольно часто, чаще, чем сегодня, в силу извечной человеческой тяги к идеалу. Люди пишущие, особенно пишущие в журналистской, публицистической плоскости, почему-то подвержены этой тяге чаще всего.

Ну, как служители культа: среди них атеистов все же меньше, чем среди нас, обнаковенных.

И тогда, из этого трогательного и потому простительного самообмана временами прорезываются удивительные голоса.

Это как если бы в булгаковском «Массолите», зычно грянувшем по — неволе, по коварной воландовской подсказке «Священный Байкал», вдруг прорезался бы детский трепещущий дискант несовершеннолетнего, нестеровского солиста церковного хора.

Не верить — невозможно

Один такой доверительный, церковно-детский, выпадающий голос из тогдашней «Юности» и запал в меня еще с моей собственной, с малой буквы и без кавычек, юности — отрочества, услышанный впервые, по-моему, еще в интернатской спальне, из нашего общественного, как и туалет, репродуктора.

Я тогда сам чуть не рванул за ним, пристанным, в далёкие, туманные и, как я много позже узнал, не такие уж доходные и высокооплачиваемые края — слава Богу, любимый учитель, хлебнувший и фронта, и концлагеря, и, за концлагерь, тех самых сибирских далей, остановил. И я благоразумно переместился с интернатской парты всего лишь на местный ремзавод и в школу рабочей молодёжи. Где парты висели на наших коленках, как девушки на гнутых скамейках в здешнем же, буденновском, весьма скудно освещённом, тоже вечернем, сквере.

Голос Максима Кусургашева.

Сорванный, хриплый, наверняка прокуренный и почти наверняка проспиртованный: в церковных хорах солируют и такие.

Воистину репортёрский.

Смею вас, сегодняшних моих возможных читателей, уверить: для меня он действительно одухотворял великие стройки тогдашних лет, каковыми, в общем-то, мы живы и даже в меру сыты и до сих пор.

Слова его были скромно возвышенные — им можно было бы и не верить. Но не верить голосу было невозможно.

Голос Кусургашева предвосхитил хрипоту — храпоту Высоцкого.

Он был даже не «Юности» — он был голосом странной, брезжущей правды, которая на поверку в конечном счете всегда оказывается Старостью.

Опять же много позже, на одной журналистской тусовке, я увидел его впервые воочию.

И все равно — сперва услыхал.

В разноголосице уже не очень тверёзых голосов с какой-то щемящей оттяжкой узнал, как узнают хриплый, простуженный, пароходный гудок, далекий, натдреснутый речитатив из собственной юности — младости.

Подошел и, наугад, поздоровался. Невысокий, скромного русско-татарского сложения, но со все ещё чубарым, не седым, а всего лишь проржавевшим чубом и с той нашенской родимой, отечественной, пожилой корявинкой, в которую ткни палец и — сломаешь. На таких пеньках еще о-го-го как шампиньоны плодятся. Совершенно спокойно отозвался он на моё предложенное рукопожатие; видимо, привык, что его и по сию пору узнают исключительно по голосу.

Но это была наша первая и, увы, последняя личная, не аудио, встреча: насколько я прослышал, Максима Кусургашева сейчас в живых уже нету.

Лёниного же голоса я не знал — не до «голосов» было мне в те сумасшедшие месяцы. Да, видимо, и не был он таким уж знаменитым, популярным радийщиком: на войны ведь и едут как правило те, кто только собирается стать знаменитым.

Пускай даже посмертно.

Уезжавшие за кордон вполне могли бы поменяться со мной местами и креслами: обличья вполне чиновного. Галстук, повадка… Этот же, плетясь по коридорам ЦК, производил в них, пожалуй, такое же ошеломление, какое, наверное, оставлял в них после себя, инверсией, в шестидесятых, Фидель Кастро.

Других таких волосатых, тощих и гнутых здесь и на квадратном километре не бывало.

Надо было «освещать» Карабах, и Лёня сам вызвался туда поехать. А я по должности обязан был побеседовать с отъезжающим — отбывающим.

Признаюсь честно: я его не отговаривал. Более того, мне его добровольное «волеизъявление» пришлось даже на руку: не надо никого искать, выманивать у главных редакторов для горько открывшегося внутреннего фронта. Столь непривычного для всех нас в те, ещё мирные, ещё твёрдо советские времена.

Я только советовал, даже просил его быть осторожнее. Не лезть в пекло. Это ведь не та война, в которой нужны сводки с передовой. Эти сводки, закрытые, били в душу независимо от того, кто там, в кавказской благословенной дали, наступал, а кто отступал. Сводки были закрытыми, но молва значительно опережала и усиливала их, и болело, в общем-то, у всей страны.

Он, опустивши кудлатую голову, слушал меня молча и угрюмо. Сейчас, десятилетия спустя, мне даже мнится — обреченно. И мне уже тогда показалось: он не едет, он — уезжает. От чего? От кого?

Может быть, и от самого себя.

Разговор недолгий и печальный. Мы оба понимали, чувствовали, а скорее предчувствовали больше, чем могли друг другу сказать.

Я встал, вышел из-за стола и, прощаясь, приобнял его за костлявые и сутулые плечи. Ростом он не ниже меня, мне показалось, он даже чуть склонился ко мне. Вышел он той же неторопливой, выплетающей походкой усталого и отощавшего сенбернара, какой и входил в цековский мой кабинет. Я возвратился за свой конторский стол. Разговаривать мне больше ни с кем не хотелось.

Больше я его не видал.

Усталый, но всесильный

Погиб он очень скоро. Если не ошибаюсь, это был первый погибший журналист на нашей новой, новейшей внутренней гражданской войне. Раньше сроков дошел туда, куда, возможно, и решался — чтобы не видеть и не слышать того, что обрушилось на всех нас потом. Да, в общем-то, лавина беспощадно сдвинулась уже и в те далекие дни.

Мы с ним практически ровесники. Сейчас бы он тоже растил внуков и, может быть, и попривык бы ко всему окружающему, в том числе и к бесконечной череде журналистских смертей, что по аномальности своей сопоставимы разве что с детской смертностью. Как, похоже, потихоньку, и перед нашим собственным, почти неслышным, пожилым и скорбным отплытием — отбытием, обвыкаемся и все мы, ныне пока выжившие.

Я знаю, как он погиб. Мне рассказал очевидец, человек, крепко задействованный в те годы наряду со светлой памяти большим начальником — большим и все-таки тоже светлым — Аркадием Вольским в армяно-азербайджанском конфликте, вернее, в том, что мы называли его разрешением. Виктор Крипопусков. Офицер. Случилось стычка — сегодня их называют почти гражданским эвфемизмом «боестолкновение» — и Леня, как я ни отговаривал его накануне в заспанных коридорах ЦК, все же пропихался, проскребся на «передовую». Его даже за полу пиджака или что там, куртки, тянули, к земле, к жизни приспосабливали, но он все равно поднялся во весь свой худосочный, гнутый и все равно немалый рост и тоже побежал, поковылял — усталый сенбернар — вперед.

Включив и, обеими руками, выставив перед собою тогдашний портативный — килограммов пять живого веса — походный магнитофон «Нагру», ныне совершенно ископаемый. Он что-то кричал и кого-то — бежавших навстречу? бежавших следом? — пытался остановить.

Не писать, а спасать

Советские сенбернары ведь были обучены не столько писать, сколько спасать.

Леня, наверное, так и понимал свою миссию «на той войне незнаменитой…» Обоюдоострой и обоюдострашной.

А бежавшие навстречу или цепко и зорко сидевшие в траншее, возможно, приняли нелепую, допотопную «Нагру», трясущуюся от страха на его животе, за автомат.

И Леню срезали. Он падал, как падает от непосильного порыва или взрыва старый, ветхий, уже невесомый, уже до птичьей летучей перепончатости прохудившийся степной ветряк. Суставчато, коленчато, не по-птичьи даже, а — по-кузнечиковски, со многими смертными махами. И все же «Нагру», выданную под расписку, нежно прижимал, как будущую внучку к впалому, небеременному животу.

Которая и записала — и стрельбу, и стон. Самые сильные слова, к кому либо обращенные — в данном случае, наверное, ко всем нам, — чаще всего и бывают — стоном.

Услышанным, внятым или нет — это уже другое дело. Наше, а не его.

Я имел все основания попрощаться с ним именно так: приобняв по-дружески за плечи. Когда-то, еще в шестидесятых, его родная тетка, эффектная, рослая, с прической Мэрилин Монро, двигавшаяся красиво кренясь на точеных английских каблуках по факультету, как будто бы под дерзким, полным счастливого ветра парусом, — здорово выручила меня. Спасла от исключения из МГУ. Повод для исключения плевый, но дело закручивалось нешуточное: профессор Розенталь, участвовавший в заседании деканата, предложил «исключить». Но кто-то вдруг вызвал его к телефону — слава богу, мобильников еще не было и в помине, — и Элеонора Лазаревич, исполнявшая тогда должность декана, в два счета свернула дебаты.

— Иди! — царственно указала мне величавой рукой на дверь, в которой только что скрылся и уважаемый мною, уже тогда весьма старенький знаток русского правописания.

Я вопросительно воззрился на нее. «В каком смысле?» — прочитала она в моих глазах.

— Учись, дуралей! — улыбнулась своей неповторимой, тоже Мэрилин, улыбкою.

Ну, я и пошел: профессор, с которым столкнулся, едва не сбив его, невесомого, в приемной, видимо, решил, что меня действительно выперли. Не исключаю, что звонок-вызов в приемную организовала, при полном отсутствии мобильников, ему сама же Элеонора.

***

Недавно был на факультете. В симпозиуме участвовал, опять же по русскому языку. В аудитории, где заседали, на стене висели портреты знаменитых выпускников и преподавателей. Висела там и карточка Элеоноры Лазаревич, на которой она по-прежнему, по-старинному больше похожа на актрису звукового кино, нежели на классную даму.

Мы встретились с нею взглядами. Будь я писателем нормальным, не испорченным «постмодернизмом», я бы в этом месте должен написать: мол, и я опустил глаза…

Нет. Я просто поискал взглядом на этой же стенке Леню Лазаревича. Его там не было.

Я знаю, что красавица Элеонора умерла бездетной, и Леня был ее любимым племянником.

Георгий ПРЯХИН

5.02.2017

NB!

ОБ АВТОРЕ. Георгий Владимирович Пряхин родился 4 мая 1947 г. в селе Николо-Александровское Ставропольского края. Рано оставшись без родителей, воспитывался в школе-интернате Будённовска.

Окончил факультет журналистики МГУ им. М. Ломоносова. Работал в различных газетах, в т.ч. в «Комсомольской правде», где прошел путь от собственного корреспондента до заместителя главного редактора.

Был политическим обозревателем Гостелерадио СССР (вел популярную в те годы программу «Прожектор перестройки»), заместителем председателя Гостелерадио СССР. С 1988 по 1990 г. работал заместителем заведующего отделом ЦК КПСС, а затем — консультантом Президента СССР М.С. Горбачева.

Георгию Пряхину принадлежат такие известные произведения, как «Интернат», «Хазарские сны», «Бунт пажей» и многие другие.

Георгий Пряхин награждён Всероссийской литературной премией имени Александра Грина, международной премией им. М.А. Шолохова и премией имени Валентина Катаева. Академик Академии российской словесности.

ной войне, как и сотни других собратьев по профессии — в так называемых «горячих» точках…