Она была как деревце: тоненькая, стройная до старости, гибкая под ветрами. И в любом лесу или роще всегда — наособицу…

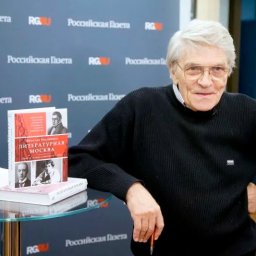

Полное название книги журналиста, писателя и литературоведа Вячеслава Недошивина, отдельные главы которой начинает публиковать «НВ», звучит так: «Адреса любви. Москва. Петербург. Париж. Дома и домочадцы русской литературы».

Сам Недошивин позиционирует свою новую работу как сочинение «о необычной любви, о том, как ее проживали самые талантливые и даже гениальные люди». Этим, собственно, и интересна книга исследователя.

Да, эмоциональность и личное отношение к событиям порой зашкаливают, но не переходят в пошлость. Аромат эпохи придают книге высказывания современников героев, выдержки из дневников и прочие документальные свидетельства.

Вячеслав Недошивин проживает жизнь своих героев как свою собственную. Поэтому и испытывает, как отмечают критики, «род недуга от музейной чернильницы», замирает «перед истертым временем мундиром гренадера за стеклом экспозиции на нынешнем Бородинском поле» и чуть не падает в обморок, увидев «обтянутый золотой тканью диван, на котором полеживал когда-то Давыдов».

Книга «Адреса любви» — как раз для тех, кто может разделить эти прекрасные чувства автора.

Пригвождена к позорному столбу

Славянской совести старинной,

С змеею в сердце и с клеймом на лбу,

Я утверждаю, что — невинна.

Я утверждаю, что во мне покой

Причастницы перед причастьем.

Что не моя вина, что я с рукой

По площадям стою — за счастьем.

Пересмотрите все мое добро,

Скажите — или я ослепла?

Где золото мое? Где серебро?

В моей руке — лишь горстка пепла!

И это все, что лестью и мольбой

Я выпросила у счастливых.

И это все, что я возьму с собой

В край целований молчаливых.

Марина Цветаева

«Человеку, в общем-то, нужно не так уж много, — скажет она за три дня до смерти, — всего клочок твердой земли, чтобы поставить ногу и удержаться. Только клочок твердой земли, за который можно зацепиться»… Не зацепилась! Погибла в петле, как раз оттолкнувшись от земли — от земляного пола в деревенских сенях Елабуги…

Из странных, мистических совпадений состояла её жизнь. Родилась в ночь с субботы на воскресенье, повесилась — в воскресенье днем. Еще в 1919-м написала: «Между воскресеньем и субботой я повисла, птица вербная». Теперь кажется, что и жила на земле не 48 лет — не дольше этих полусуток. От ночи к полдню, от тьмы к свету, от безвестности к славе… Поразительно, но княгиня Шаховская, парижская знакомая ее, вряд ли знавшая час рождения Марины, вдруг скажет: «У нее глаза ночной птицы, ослепленные дневным светом». Увы, после возвращения в СССР, ее немеркнущие, «цвета спелого винограда» глаза, назовут просто «выплаканными». И не совпадение ли самое кошмарное, что и место где родилась — «шоколадный домик» в Трехпрудном, и кладбищенский холм в Елабуге — не сохранились? Нет их в мире подлунном. И впрямь — не зацепилась! Ни колыбели, ни могилы…

«Чем больше узнаю людей, тем больше люблю животных», — сказал как-то Фридрих Великий. Великая Марина, едкий мужской ум, скажет иначе: «Чем больше узнаю людей — тем больше люблю деревья!..» Любила дерева, всю жизнь любила. Елку, посаженную в ее честь отцом в Тарусе («моя елка», здоровалась и прощалась с ней), серебристый тополь у дома, где родилась, каштан под окном парижской комнаты, рябину в Голицыне, где «кормилась» у писательской столовой. «Деревья! К вам иду! Спастись от рева рыночного! — написала в стихах. — Вашими вымыхами ввысь как сердце выдышано!.. Зеленых отсветов рои, как в руки — плещущие… Простоволосые мои, мои трепещущие…» А в прозе еще в юности призналась: «У меня ничего нельзя отнять. Раз внутри — значит мое. И с людьми, как с деревьями…»

Она и сама была как деревце: тоненькая, стройная до старости, гибкая под ветрами. И в любом лесу или роще всегда — наособицу…

«За мое перо, — написала незадолго до гибели, — дорого бы дали, если бы оно согласилось обслуживать какую-нибудь одну идею, а не правду: всю правду. Нет… ни с теми, ни с этими, ни с третьими, ни с сотыми, а зато… А зато в мире сейчас — может быть — три поэта и один из них — я…»

1. «Мятежница с вихрем в крови…»

Начну с конца. С того, что я — истый поклонник вещных и вечных домов на земле — верю в сумасшедшую, непредставимую пока идею: в то, что когда-нибудь — не завтра, конечно, и даже не послезавтра — но огромный, красный, многоэтажный дом в Трехпрудном в Москве все-таки снесут. Ныне этот «кирпич» очень даже крепок и пригоден для долгой жизни (Москва, Трехпрудный пер., 8). Но его, верю, сравняют и поставят на его месте то, что и было: одноэтажный деревянный домик в 7 окон по фасаду, с крыльцом в красно-белые полосы, звонком-колокольчиком и 11-ю комнатами, с теплыми кафельными печами. И шторы, попомните, оливковые повесят, и белые с золотом обои поклеют. Таким был дом, где 120 лет назад родилась великая Цветаева. Мы порушившие это гнездо в 1919-м, сами и восстановим его! Так было с Пушкиным, Лермонтовым, Тютчевым, Блоком, Есениным — их дома мы подымали с нуля. И так будет с Цветаевой, ибо только она, одна она — равновелика им в ХХ веке!..

(Цветаева: из «Записной книжки № 1»): «Я не знаю женщины, талантливее себя… Смело могу сказать, что могла бы писать и писала бы, как Пушкин… В детстве — особенно 11-ти лет — я была вся честолюбие… «Второй Пушкин» или «первый поэт-женщина» — вот чего я заслуживаю и может быть дождусь при жизни. Меньшего не надо…»

Знаете ли вы, что в доме, где она родилась, не было электричества? Свечи были, как у Пушкина, керосиновые лампы — как у Блока. Но когда я прочел, что сосед Цветаевых как раз в их дворе, в сарае, держал в те годы корову, я, обомлев, вновь, в который раз уже побежал в Трехпрудный. Зачем? Вообразить, как там, в двух шагах от Пушкинской площади, «пастух с рожком» (именно так!), гнал по утрам к Петровскому парку стадо коров. Буренки на Тверской. Каких-то 120 лет назад. Невероятно!..

Кстати, Марина (уж не от того ли, что в доме не было электричества) еще ребенком решит вдруг, что это ее глаза «зажигают по Москве фонари». Глянет на них вдоль переулка и они — вспыхивают. Может, и зажигала. С ней ничему нельзя удивляться! Жила, будто у нее всегда была температура за 40. Какой там Цельсий или Фаренгейт — сама была мерой житейской магмы: и дел, и чувств, и идей! Ее мать запишет в дневнике, что когда Мусе (так звали ее в семье) было полтора года, она, если что интересное увидит за окном (да тех же коров), брала голову матери ручонками и поворачивала туда, куда ей было надо. Так всю жизнь (и даже — ныне!) каждым словом «наклоняет» уже нас, вертит властно головами человечества. Чем — не миссия поэта?! И всю жизнь — первенствует. Вечно набыченная, упругая, с тощей косицей, она с детства привыкла ни с кем ничего не делить, всем и сразу завладеть (тополем, красивым облаком на небе, лучшей картинкой в книге), и за право это — тыкать кулачком, кусать до крови сестру и драться даже с гувернантками. Вот вам и Муся! Она, дававшая прозвища всем (мать «пантера», сестра — «мышка»), себя звала представьте — «овчаркой».

Овчарка конечно! Звереныш. Ибо одна умела сложить язык трубочкой, шевелить ушами и, вызывая «круглую зависть» детей, разведя пальцы на ногах, двигать любым по желанию. И она же, на четверть полька по крови, на одну восьмую немка и сербка, да еще вскормленная какой-то шалой (по ее слову — «крутой») цыганкой — у матери не было молока — с детства угадывала в будущем что-то такое, чего не видел никто. Однажды, найдя стихи пятилетней Марины, мать за обедом громко прочла их: «Ты лети мой конь ретивый, // чрез моря и чрез луга. // И, потряхивая гривой, // отнеси меня туда…»

— Куда, туда? — насмешливо спросила мать. Все засмеялись. «Мать (торжествующе: не выйдет из меня поэта!), отец (добродушно), репетитор брата студент-уралец (го-го-го!), смеется на два года старший брат (вслед за репетитором) и на два года младшая сестра… А я, — вспоминала, — я красная, как пион, оглушенная забившейся в висках кровью, сквозь закипающие слезы — сначала молчу, а потом — ору: «Туда — далёко! Туда — туда!..»»

Не знала, не знала еще слова «вечность»… Вощеные полы, блики рояля, отцовская треуголка для парадных выездов, музыкальные шкатулки, книги в коже, бульон в толстых чашках, простые холстинковые платья для сестер — вот ее детство! Отец, «дворянин от колокольни», как смеясь звал себя за дарованное дворянство, профессор в 29 лет, потом — директор Румянцевского музея, заведовал кафедрой искусства в университете. И мать — пианистка; она так виртуозно извлекала из рояля звуки, что великий Рубинштейн, возможно на Женских музыкальных курсах (Москва, Поварская, 13), как-то растроганно пожал ей руку и она, пишут — 2 дня не снимала перчатку. Может потому первым словом Марины — вообще первым! — станет слово «гамма». Так напишет позже муж Цветаевой, Сергей Эфрон. И добавит: проживи ее мать чуть дольше, быть бы Мусе пианисткой: абсолютный слух, растяжимая рука, упорство и дикая жажда славы. Стоило матери выйти из комнаты, она, дитя, сползала с табуретки у рояля и делала воображаемой публике реверанс. Но бредила — бредила одними стихами.

(Цветаева: из «Записной книжки № 8»): «Скульптор зависит от глины… Художник от холста, красок, кисти. Музыкант: от струн, — нет струн в России, кончено с музыкой… У ваятеля, художника, музыканта может остановиться рука. У поэта только сердце…»

Первый раз сердце ее замерло, когда в 7 лет, в музыкальном училище Зограф-Плаксиных, в доме, который цел и поныне (Москва, Мерзляковский пер., 9), она, ангел с бантом, с отмытыми пемзой чернилами на пальцах, играла взрослым свою пьеску. А второй — когда мать там же, в училище, вдруг назвала ее «совершенной дурой». Это случилось, когда после Рождественского концерта, после романсов, дивертисментов и арий, Марина, на вопрос матери, что ей понравилось, честно выпалила: «Татьяна и Онегин». «Что? — изумилась мать. — Не «Русалка», где леший? Не «Рогнеда»?» — «Татьяна и Онегин», — тупо повторил ребенок. — «Но, что там может нравиться?» — завелась мать. — «Татьяна и Онегин»! Вот тогда мать и крикнула: «Ты совершенная дура, и упрямее десяти ослов. Прямо не знаю, что делать!..»

А что тут поделаешь? Это — любовь. «Когда жарко в груди, в самой грудной ямке… и никому не говоришь — это — любовь». Всё понимала, но кого любила тогда? Куклу с глупыми глазами в витрине, кота из ситца, набитого соломой, пикового туза в колоде (это был таинственный «он»), да еще волка в басне, а не только ягненка («и волк — хороший, — упрямо бубнила, — он ест глупого ягненка»). А однажды, едва научившись писать, отдала письмо гувернеру брата, студенту, где призналась ему в любви. Студент подчеркнул ошибки, и смеясь, вернул бумажку. Из-за смеха у нее и брызнули слезы. Но и он, и мать, и отец-профессор в страшном сне не могли увидеть, что через три года, в десять лет, она, ангел с бантом, будет лихо чиркать спички о подошву и, не без вызова, нахально курить. Это случится в Италии, где мать будет лечиться от туберкулеза, а обе дочери ее хлебнут вдруг неслыханной свободы. Выберут себе атамана, сына русского хозяина пансиона (он «мой», сразу приватизирует его Марина), и под его водительством будут носиться по скалам, жечь костры, печь рыбу в золе, выходить на утлой лодке в море, а потом, бросив на камни мокрые платьица, пускать по кругу и трубку, и пиво. Вот это — жизнь! Недаром на вопрос, что больше всего любила в молодости, сама же и ответит: «превозможение»: «Опасные переходы, скалы, горы, тридцатитиверстные прогулки… Чтобы все устали, а я нет! Чтобы все боялись, а я перепрыгнула!.. И чтобы все жаловались, а я бежала! — Приключение! — Авантюру!.. Чем труднее — тем лучше!..» А в чинном пансионе, куда отдадут девочек, увлечется вдруг… социализмом. Вернее полюбит две вещи: строить сверстниц в шеренги, чтобы, сходясь в лоб, вышибать друг друга, и — в фантазиях — в 13-то лет! — социализм, ради которого готова была умереть. И шеренги, и социализм у неё свяжутся: из строя сторонников социализма она к 17 годам перейдет в ряды яростных врагов его. А после революции вспомнит, что мать, на вопрос ее, что такое «социализм», ответит: это «когда дворник придет у тебя играть ногами на рояле!..»

«Вы, госпожа Цветаева, должно быть в конюшне с кучерами воспитывались?», — скажет ей инспектор Сыроечковский, зачитав при всех ее сочинение, в котором звала к бунту. Уж не за это ли ее впервые выгнали из гимназии? Это было в 1907-м. Когда ее вызвали к директриссе, гимназистки с ужасом таращили глаза, подслушивая у дверей ее ответы. «Знаю, горбатого могила исправит! — грубила она педсовету. — Не боюсь ваших пре-дупреждений и никаких угроз… Хотите исключить — исключайте. Пойду в другую гимназию. Уже привыкла кочевать. Это даже интересно…» В прошлом у неё и впрямь были 3 пансиона и 2 гимназии, из которых одна — московская, на Кудринке (Москва, Садовая-Кудринская, 3). Впереди будут еще 2 — знаменитая Алферовская: (Москва, 7-й Ростовский, 7), и гимназия М.Г. Брюхоненко: (Москва, Бол. Кисловский, 4). Но лишь из гимназии фон Дервиз в Гороховском (ныне в ней 325-я школа) ее, «мятежницу с вихрем в крови», исключат впервые: (Москва, Гороховский пер., 10). Я, разумеется, поперся и в эту школу; в ней почти всё сохранилось: коридоры, где девицы чинно гуляли на переменах, актовый зал, куда на балы звали кадетов из Лефортова и дортуар — большая спальня, где Марина, «экзотическая птица», дождавшись, когда уйдет «ночная дама», тихой тенью перелетала в кровать к подруге — Вале Перегудовой. Дружба ее с Валей вспыхнет с рассказа Марины «Четверо», который ходил по рукам и начинался фразой: «Их было четыре, — четыре звезды класса». К изумлению Вали, в одной из них она узнала себя. Но её, в куклы игравшую еще, Марина вывела небывалой героиней. «Это же не я». — «А мне захотелось сделать вас такой», — шепнула ей Цветаева. Она будет украшать людей всю жизнь, тянуть их до небес. «Что я любила в людях? — скажет. — Их наружность. Остальное — подгоняла…» Но так начались её ночные шепоты с подругой о стихах, о Наташе Ростовой, которая ведь стала «наседкой», о созерцателях и борцах. О том, чтобы «смело идти, влечь толпу за собой». Даже против всех. А куда — неважно. Туда — «далёко»!..

Нет, она не желала походить на людей. Плевала на нормы, условности, не ею придуманные «правила». То с верхнего яруса в Большом театре, чистя апельсин, швыряет кожуру вниз — в партер, да еще провожает глазами летящие корки. То в Тарусе уговаривает Валерию, сводную сестру, «ночевать на кладбище», и обе, промаявшись в траве до рассвета, являются домой в мокрых платьях и ботинках полных росы. То в гостях у какого-то художника она, уже гимназистка, тащит под платьем (фактически крадет!) пачку этюдов, чем ставит отца в жуткое положение. То зачем-то сдает в ломбард одеяло и подушку, хотя в деньгах ей не отказывают. То бреет голову, то ест одни шампиньоны, чтобы похудеть, то так озвереет, что будет гнать с утра дворника Лукьяна за рябиновой настойкой, а пустые бутылки (не корки уже!), не глядя, выбрасывать из окна мезонина. А то, ради смеха всего, даст однажды объявление в брачную газету, из-за чего в их солидный дом будет ломиться толпа пожилых женихов. Наконец, забросив учебу (гимназии так и не кончит), сядет за перевод пьесы Ростана «Орленок» (о кумире — сыне Наполеона), да так «влюбится» в него, что каким-то таинственным образом уговорит отца отпустить ее, 16-летнюю, в Париж — слушать курс старинной французской литературы в Сорбонне. И снимет там комнатку-пенал у какой-то мадам Гэри: (Париж, ул. Бонапарта, 59), так и не узнав, конечно, что на той же улице через два года, в 1910-м, поселится Анна Ахматова с Гумилевым, только что ставшим ее мужем: (Париж, ул. Бонапарта, 10). Прослушает 5-месячный курс в Сорбонне: (Париж, ул. Экколь, 47). А потом признается: и Париж и Сорбонна были «придуманы» лишь для того, чтобы «поклониться гробнице Наполеона», и из «первых рук» узнать про герцога Рейхштадского, про сына его, про «Орленка». Из-за страсти этой решится однажды на шаг, от которого меня просто затрясло. Она, молясь на своего кумира, вставит портрет Наполеона в киот, вместо иконы. И когда отец, ахнув от кощунства, потянется вырвать его, она, девчонка еще, «голубка» его, шагнет ему навстречу и, сведя брови, молча возьмет в руку тяжелый подсвечник. Ужас! Не тронешь — не трону, упрет взгляд в глаза отца. И что вы думаете? Он отступится. «Это был жест отчаяния, — оправдывая ее, скажет на старости лет Ася, сестра. — Самозащита зверя…» Может быть. Но отца она именно тогда, кажется, и потеряет…

Да, человек вырос. Какой? Не нам обсуждать. Вырос поэт, желавший стать Пушкиным. Дитя-чудовище, готовое и на убийство и на самоубийство. «Я умру молодой», — скажет подруге еще в гимназии. И покажет, как затянет петлю. Так начнется её долгий «роман со смертью». А скоро не скажет — реально будет стреляться.

(Продолжение следует)

Цветаева Марина Ивановна (1892–1941) — великий русский поэт. Дочь основателя и собирателя первого в России музея изобразительных искусств И.В. Цветаева. Автор прозаических и драматических произведений, блестящих эссе о поэтах, она, не приняв революции, уехала вслед за мужем в эмиграцию. Через 17 лет, вернувшись в Россию, не смирившись с арестами мужа, сестры и дочери, с бедностью и бесконечным одиночеством — покончила с собой.